現役ケアマネの「おあしす」です。

介護の世界は狭いので円満に退職しなければ後悔することになります。

介護転職を成功させるためには、新しい職場を探すことと同じくらい、現在の職場を円満に退職することが重要です。

退職を決意してから実際に職場を離れるまでの具体的なステップと、各段階における注意点について詳しく解説します。

退職する際は、長期で考えたり

準備する必要があります。

あなたの熱意と人柄を伝えるための完全マニュアル

介護転職の面接は、あなたのスキル、人柄、介護への想い、そして企業文化との適合性を評価する重要な選考過程です。このガイドでは、面接官が何を知りたいのか、そしてどのように準備すれば成功できるのかを、わかりやすく解説します。自信を持って面接に臨み、あなたの魅力を最大限にアピールしましょう。

面接で問われる主な質問

転職理由・志望動機

なぜ転職を考えたのか、そしてなぜこの施設で働きたいのかを明確にすることが求められます。

これまでの経験・スキル

あなたがこれまでの職務で培ってきた、具体的な経験やスキルについて問われます。

人柄・適性

チームメンバーと協調できるか、介護職にふさわしい人柄かを判断されます。

効果的な回答のコツ

具体的なエピソードを交える

「〜の時に〜をしました」のように、具体的な経験を話すことで、あなたの言葉に説得力を持たせることができます。

常にポジティブな姿勢で

前職の不満ではなく、新しい環境でどのように貢献したいかという前向きな姿勢を伝えましょう。

面接成功のための3つの鍵

徹底的な事前準備

施設の方針や理念を事前に調べ、自分の言葉で話せるようにしておくことが重要です。

良好な第一印象

清潔感のある身だしなみ、明るい笑顔、はっきりとした挨拶を心がけることで、好印象を与えられます。

積極的な質問姿勢

面接官への逆質問は、あなたの入社意欲を示す重要な機会です。

面接官が見ているポイント

面接官は、あなたの熱意、コミュニケーション能力、経験、人柄、そして施設への理解度を総合的に評価しています。

これまでの経験で培った介護への想いとスキルを、自信を持って伝えることが面接成功への一番の近道です。

逆質問で差をつける

仕事内容について

「1日の業務の流れで、特に重要視していることは何ですか?」

教育・研修制度について

「入社後の研修やキャリアアップについて教えていただけますか?」

職場の雰囲気について

「貴施設で働く上で、どのような方が活躍されていますか?」

面接当日のチェックリスト

持ち物

- 履歴書、職務経歴書

- 資格証のコピー

- 筆記用具、メモ帳

- 地図や交通情報のメモ

服装・身だしなみ

清潔感のあるスーツまたはオフィスカジュアルが基本です。髪型や爪などにも気を配りましょう。

退職の意思表示のタイミングと伝え方

退職を決意したら、まずは直属の上司にその意思を伝える必要があります。

タイミング

就業規則で定められた期日(一般的には1ヶ月前〜3ヶ月前)を必ず守りましょう。人員配置や後任者の育成期間を考慮し、できるだけ早めに伝えることが、職場への配慮となります。繁忙期を避けることも大切です。

伝え方

まずは個人的な時間をもらい、口頭で誠意をもって伝えましょう。退職理由については、個人的な事情を主体とし、職場の批判や不満は避けるのが賢明です。「キャリアアップのため」「新しい分野に挑戦したい」など、前向きな理由を伝えるように心がけましょう。

タイミングは、早い方がいいです

理由は、不満が大半ですが、

辞める時は、前向きな理由が

いいです。

退職願・退職届の書式と記載事項

口頭で退職の意思を伝えた後、正式な手続きとして退職願または退職届を提出します。

書式

- 会社によって指定の書式がある場合は、それに従います。ない場合は、市販の退職願のテンプレートやインターネット上のテンプレートを参考に作成しましょう。

記載事項

- 宛名は代表取締役社長名など、会社が指定する役職・氏名を正式に記載します

- 提出日は実際に提出する日付を記入します

- 自分の所属部署と氏名を正確に記載し、捺印します

- 退職理由は、「一身上の都合」と記載するのが一般的です。詳細な理由は口頭で伝えているため、改めて書面に記載する必要はありません

- 退職希望日は、上司との話し合いや就業規則に基づいて決定した退職希望日を明記します

※「退職願」は退職を願い出る意味合いが強く、会社の承認が必要となる場合があります。「退職届」は退職の意思を会社に通知するもので、原則として会社の承認は不要です。どちらを提出すべきかは、会社の規定や上司の指示に従いましょう。

退職願を出して承認を得て

退職届を出すのが流れでは

ありますが、会社によって

違います。

引き継ぎをスムーズに行うための準備とポイント

後任者がスムーズに業務を引き継げるように、しっかりと準備を行うことは、社会人としての重要な責任です。

引き継ぎリストの作成

担当業務、業務の流れ、必要な情報、連絡先などを詳細にリスト化します。誰が見ても理解できるように、具体的に記載することが重要です

マニュアルの作成

口頭だけでは伝わりにくい専門的な業務や複雑な手順については、図や表などを活用して分かりやすい手順書やマニュアルを作成しておくと、後任者の負担を軽減できます。

OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)

後任者と一緒に実際に業務を行いながら、丁寧にやり方を教えます。質問しやすい雰囲気を作り、後任者の不安を取り除くように心がけましょう。

関係各所への挨拶

必要に応じて、利用者さんやそのご家族、他部署の職員、連携している医療機関や関連機関への挨拶も行いましょう。感謝の気持ちを伝え、良好な関係を維持することが大切です。

引き継ぎをしっかりして

いなくなってからも問題が

起きないくらいすれば

十分です。

退職時の手続きに必要な書類と確認事項

退職時には、会社から受け取る重要な書類や、自身で行う必要のある手続きがいくつかあります。

会社から受け取る書類

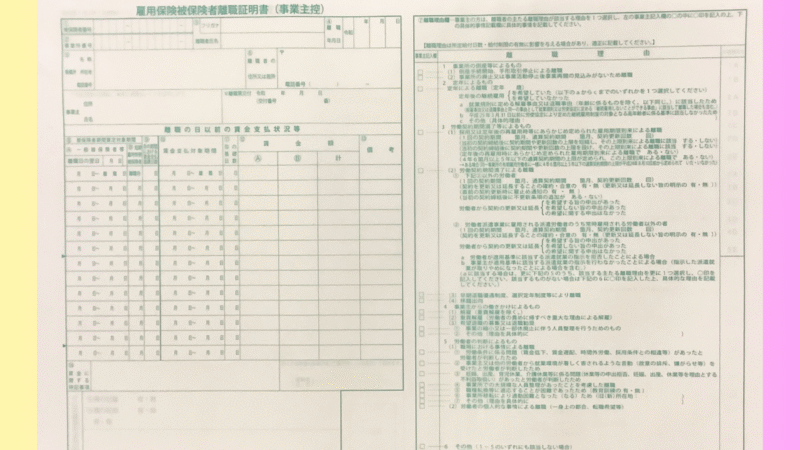

離職票

失業保険の申請に必要な書類です。退職後、通常10日〜2週間程度で郵送されます。大切に保管しましょう。

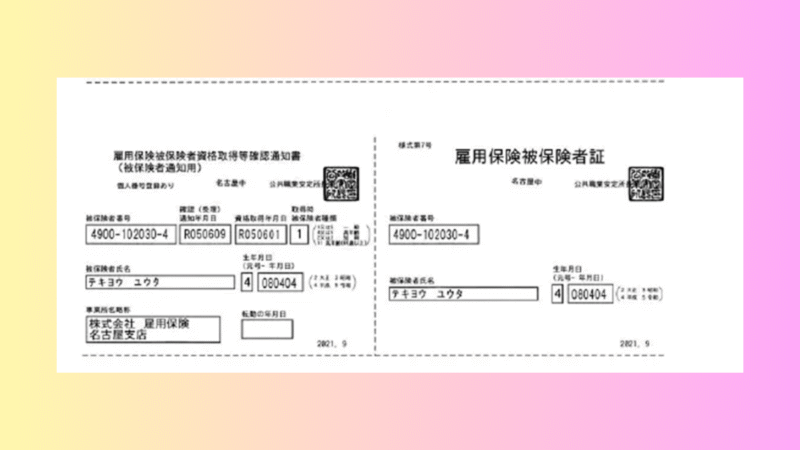

雇用保険被保険者証

雇用保険に加入していたことを証明する書類です。転職先で必要となる場合があります。

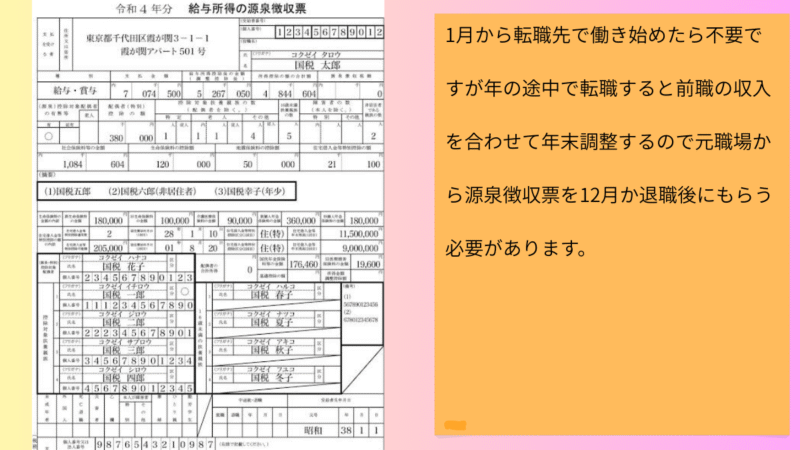

源泉徴収票

その年の所得税を確定申告する際に必要になります。退職後、通常1ヶ月以内に郵送されます。

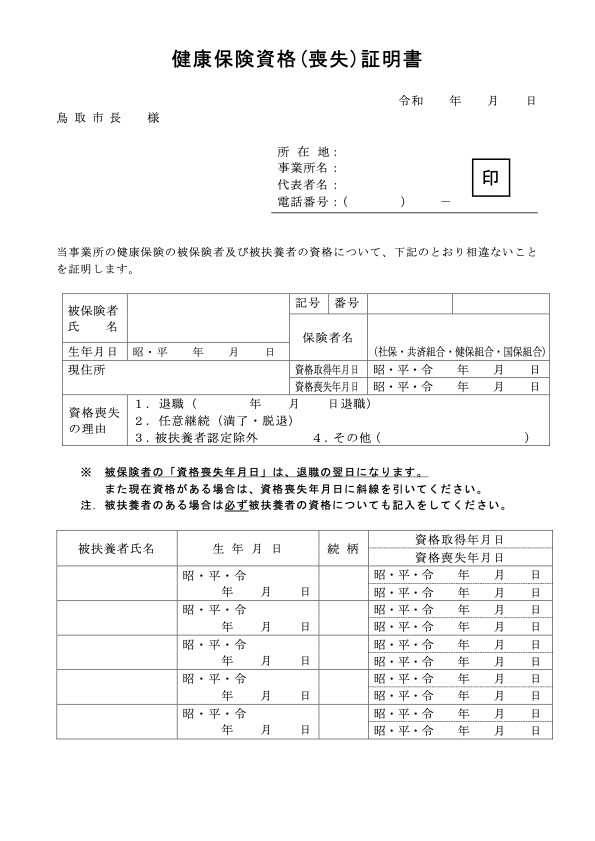

健康保険資格喪失証明書

国民健康保険への切り替え手続きや、転職先で健康保険に加入する際に必要となる場合があります。

退職証明書

転職先から提出を求められることがあります。事前に会社に発行を依頼しておくとスムーズです。

離職票、源泉徴収票、健康保険資格喪失証明書は

手続きの際に必要なので確実に受け取りましょう。

自身で行う手続き

健康保険・厚生年金

職日の翌日から、国民健康保険・国民年金への切り替え手続きを市区町村役場で行うか、転職先の健康保険・厚生年金への加入手続きを行います。

雇用保険

失業保険の受給資格がある場合は、ハローワークで求職の申し込みと受給の手続きを行います。離職票が必要になります。

住民税

退職時期によって、残りの住民税の納付方法が変わる場合があります(一括徴収、普通徴収など)。会社の担当部署に確認しましょう。

円満な退職は、あなたのプロフェッショナルとしての評価を維持し、将来的なキャリアにも良い影響を与えます。しっかりと準備を行い、感謝の気持ちをもって最終日を迎えられるように心がけましょう。

一番言われるのは、健康保険・厚生年金を

国民健康保険・国民年金保険に切り替えないと

すぐに通知が来ます。

コメント